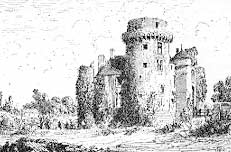

|

Les conférences

s'ouvrirent au

château de la

Jaunais, à une lieue

de Nantes, sur la

route de Clisson.

Une première

entrevue eut lieu le

12 février. Les

délégués de la

République :

Ruelle, Lofficial,

Dornier, Chaillou,

Menuau, Morisson,

Delaunay, Jarry,

Bollet et Pomme

arrivèrent avec le

général Canclaux,

son état-major et

une imposante

escorte. Les plus

beaux soldats, sous

les plus beaux

uniformes, saluent

les guerriers en

sabots, les fusils

rouillés et les

cocardes en papier

blanc.

Charette, avec

Fleuriot, de

Couëtus, Lespinay,

Sapinaud, de Bruc,

de Bejarry,

et 200 à 300 hommes

de cavalerie,

rejoint les

représentants et les

généraux sous la

tente commune. Il

porte fièrement son

panache et son

écharpe blanche.

Au nom de son armée

et de celle du

centre, il remet une

longue série de

propositions qu'il

est impossible

d'admettre sans

abandonner le

territoire à la

discrétion des

chefs, qui

prétendent se rendre

indépendants. On

convient que l'on se

réunirait de nouveau

avant l'expiration

de la trêve fixée au

18. Les 13, 14 et 16

février eurent lieu

de nouvelles

conférences entre

les représentants du

peuple, les

officiers de l'armée

de Charette et les

soi-disant fondés de

pouvoirs des

chouans, Cormartin

et Solilhac.

Canclaux

Le 17 fut le jour

fixé pour la

dernière réunion.

Une tente avait été

préparée dans la

plaine, vis-à-vis du

château de la

Jaunais, où se

tenaient les chefs

vendéens. Les

représentants se

rendirent à cette

tente ; le général

Canclaux, qui les

accompagnait, resta

sur la route avec

quelques officiers

de son état-major et

quelques chasseurs

d'ordonnance.

Les chefs royalistes

insistèrent beaucoup

sur le rappel des

émigrés sans pouvoir

rien obtenir. Les

représentants

n'exigèrent

des chefs vendéens

qu'une déclaration

de soumission à la

République, après

avoir réglé leurs

droits et leurs

prétentions dans

cinq arrêtés qui

portaient, entre

autres conditions,

que les enfants des

rebelles morts ou

suppliciés

rentreraient dans

leurs biens ; que

les

réquisitionnaires

des départements qui

avaient été le

théâtre de la guerre

ne seraient point

appelés ; qu'on

accorderait des

secours et

indemnités aux

habitants de la

Vendée pour les

aider à exister et

relever leurs

chaumières et

maisons ; qu'on

retirerait les

troupes de la

République de

l'intérieur de la

Vendée ; enfin que

l'exercice du culte

serait libre, et que

tous les bons signés

par les chefs dans

les armées du Centre

et de la BasseVendée

seraient remboursés

jusqu'à concurrence

de deux millions

(1).

Charette promit à

son tour de faire

déposer les armes

aux Vendéens, de

former de tous les

déserteurs et gens

sans aveu une garde

territoriale dont il

serait le chef, de

maintenir la

tranquillité

publique dans

l'intérieur de son

département, avec,

cette garde dont il

se réservait

l'organisation,

d'établir les

nouvelles autorités

et de surveiller

l'exécution des

lois.

(1) Beaucoup de bons

historiens

prétendent que le

rétablissement de la

monarchie était

stipulé dans les

clauses secrètes.

Qu'on voie là-dedans

un chef-d'œuvre de

rouerie

républicaine, ou un

modèle de crédulité

royaliste, comme

Napoléon, il n'est

pas téméraire de

croire que cette

promesse secrète,

plus ou moins

dissimulée sous des

artifices de

langage, explique la

presque unanimité

avec laquelle les

chefs vendéens et

chouans, Sapinaud,

Couétus, Cormatin,

les deux Guérin,

Solilhac, de Bruc,

Sauvaget, etc.,

adhérèrent tout à

coup au traité de la

Jaunais, et jurérent

fidélité aux lois de

la République.

FUREUR DES

DISSIDENTS. - REFUS

DE STOFFLET

Mais moins nombreux

furent les

dissidents de la

Jaunais, plus ils

furent violents dans

les deux partis

extrêmes : les purs

républicains

crièrent à la

trahison, et les

purs royalistes à la

lâcheté. Delaunay,

Le Moëlle et Savin

appelèrent les

soldats de Charette

à la révolte, mais

celui-ci les retint

par sa seule

présence.

Le 26

du même mois, les

officiers de la

Vendée faisant

partie de l'armée de

Stofflet signèrent

la déclaration de

Charette dans

l'ordre suivant :

Trotouin, de la

ville de Baugé,

Renou, Martin aîné,

Martin jeune,

Tristan Martin et

Gibert.

Stofflet, entraîné,

par ses amis et

touché par une

lettre que le major

Trotouin lui avait

écrite le 18

février, avait

d'abord pris le

chemin de la

Jaunais, mais il

arriva trop tard (20

février). La

discussion au sein

du Conseil fut des

plus vives. Bernier

persuada à Stofflet

qu'on se moquait de

lui. Il remonte

aussitôt à cheval,

et, agitant son

chapeau devant ses

dragons, il repart

au galop en

s'écriant: « Vive le

Roi ! Au diable la

République et

Charette. » Furieux

des défections qui

se produisent et

l'affaiblissent à

chaque pas, il

arrête Bernard et

Rostaing, poursuit

Sapinaud, pille son

quartier général à

Beaurepaire et

retourne à

Maulévrier, où de

Chantreau et de

Bois-Hardy le

rejoignent et le

sermonnent en vain.

Il prend le titre de

général. en chef de

l'armée catholique

et royale, et le 2

mars déclare

traîtres à Dieu et

au Roi tous les

adhérents à la

pacification.

C'était peut-être

montrer une bonne

foi brutale et une

valeur

chevaleresque, mais

c'était bien peu

connaître les

circonstances, le

pays et les hommes.

L'intelligence de

cet état de choses

faisait le plus

grand honneur au

génie de Charette et

de ses adhérents, et

on ne peut que louer

le dévouement

personnel chez ceux

qui ne le comprirent

pas comme lui.

ENTRÉE TRIOMPHALE DE

CHARETTE DANS LA

VILLE

DE NANTES (26

Février 1795)

Charette, voulant

jouer son rôle

jusqu'au bout, avait

promis de se rendre

à Nantes. Il y entra

par le pont de

Pirmil, le 26

février, comme un

triomphateur, au

bruit du canon,

monté sur son cheval

de bataille,

richement

caparaçonné. Il

portait un de ces

costumes luxueux qui

lui plaisaient tant

: l'habit bleu de

roi, l'écharpe

blanche aux franges

et aux fleurs de lis

d'or, le large

chapeau surmonté

d'un panache blanc.

A sa droite et à sa

gauche, en grand

uniforme, marchaient

le général Beaupuy

et le général

Canclaux. Celui-ci

lui faisait les

honneurs de la

journée avec la

politesse gracieuse

d'un ex-marquis.

Derrière eux

s'avançait Sapinaud,

accompagné de quatre

officiers

républicains et de

quatre officiers

royalistes, suivis

des états-majors des

deux camps mêlés et

confondus : tout ce

cortège était à

cheval.

Entre deux haies de

gardes nationaux,

marchaient les

guides de Charette

ombragés du drapeau

blanc. Des cavaliers

nantais escortaient

les représentants

pacificateurs,

montés dans deux

voitures de gala

ornées du bonnet de

la Liberté ; puis

venait enfin la

cavalerie

républicaine. Toute

la garnison était

sous les armes et

formait la haie pour

contenir la foule,

qui était immense.

Au premier abord

cette multitude

parut étonnée, puis

elle se mit à battre

des mains et à crier

: « Vive Charette

! » Il y eut

même quelques cris

de : « Vive le

Roi ! » qui

allaient trouver

d'imprudents échos,

lorsque les

conventionnels

firent crier « Vive

la paix ! » en

agitant sur leur

passage des drapeaux

tricolores.

Après avoir traversé

les ponts, le

cortège se déploie

dans les rues de

Nantes et fait

lentement le tour

des places

publiques. Tous les

regards sont fixés

sur le grand

capitaine qui, si

longtemps, épouvanta

la République.

L'impénétrable

figure de Charette

s'ouvrait pour

sourire et pour

remercier. Tout à

coup son mâle visage

s'assombrit; il

fronce les sourcils.

On passait devant la

place du Bouffay,

naguère rougie de

tant de sang !

Charette salue avec

respect les ombres

des victimes.

Canclaux et Beaupuy

l'imitent, et les

deux états-majors,

pour s'associer à la

pensée de leurs

chefs, se découvrent

dans un mouvement de

respect unanime.

Ainsi la Terreur

n'était plus que de

l'histoire ancienne

! Charente descendit

et dîna chez les

représentants, et

ses compagnons

furent reçus en

frères égarés, par

les familles

notables de Nantes.

La joie des uns et

des autres tenait du

délire. « Tous sans

doute étaient de

bonne foi ce

jour-là, dit

Crétineau-Jolly; un

enthousiasme pareil

ne saurait être

commandé ! »

Cependant derrière

les amis de la paix

on entendait

murmurer les

derniers

montagnards.

Charette lui-même

les reconnaissait à

leurs yeux sombres ;

et le soir, à la

Société populaire,

où il monta à la

tribune pour

protester de la

sincérité de ses

engagements, il lui

fallut déposer les

insignes vendéens.

Il fut dédommagé au

théâtre par des

acclamations

flatteuses, mais

rien ne put rappeler

le sourire sur ses

lèvres, ni le calme

dans son esprit. Un

doigt fatal comme

celui de Daniel lui

montrait le terme

prochain de ces

expansions, et pour

lui la Roche

tarpéienne était

près du Capitole. On

fit de vains efforts

pour le retenir à

Nantes. Le lendemain

il regagna son camp

au galop.

SINGULIER CONTRASTE

CANCLAUX MARCHE

CONTRE STOFFLET

Tous les royalistes

qui restèrent à

Nantes n'imitèrent

pas la réserve de

leurs chefs, et

pendant que

quelques-uns

insultaient le

drapeau républicain,

les familles

notables ouvraient

leurs maisons aux

proscrits. Ruelle

leur donna

publiquement

l'exemple, et

l'ancien prisonnier

de St-Florent,

Haudaudine,

s'acquitta alors

envers Madame de

Bonchamps. Sa

bourse, sa maison,

son crédit furent

noblement ouverts à

l'illustre veuve et

à tous ses amis.

Pendant ce temps les

chefs vendéens se

calomniaient, et le

2 mars, ainsi que

nous l'avons déjà

dit, un conseil de

guerre présidé à la

Jallais par

Stofflet, déclara

traîtres les

pacificateurs de la

Jaunais et appela

tous les Vendéens à

détruire «cette

œuvre de lâcheté. »

Désespérant de

traiter avec

Stofflet, Canclaux

marche contre lui

(1), et le 18 mars

inflige à Chalonnes

une défaite à ses

lieutenants Chalon

et Poirier de

Beauvais. Le 22

mars, l'ancien

garde-chasse, qui a

pris le titre de

général en chef de

l'armée catholique

et qui, malgré ses

menaces de livrer

aux flammes les

habitations des

métayers qui ne

veulent pas marcher,

n'a pu rassembler

que 7 à 8.000

hommes, dont 6.000

armés, mais presque

sans munitions, se

précipite contre

St-Florent avec la

moitié de cette

levée « à jeun et

tombant de besoin »

dit Lofficial.

Repoussé par les

soldats de Beaupuy,

de Caffin et de

Bonnaire, il perd la

seule pièce de canon

en bronze qui lui

restait sur environ

400 prises à

l'ennemi.

Le 25 mars, Canclaux

part de Nantes (2).

Il fait fouiller la

forêt de Vezins en

tout sens, puis

dirige trois

colonnes sur Cholet,

Chemillé et

Maulévrier, pendant

que Royrand jeune et

Fleuriot,

abandonnant

Beaurepaire,

rejoignent Charette

à Belleville (31

mars). Il est maître

de Cerizais,

Bressuire,

Chatillon,

Maulévrier, Cholet.

(1) D'une lettre

de Charette écrite

de Chauché i1 la

date du 7 mars 1795,

il résulte que ce

général devait

lui-même marcher sur

Stofflet.

(Lofficial, journal

d'un conventionnel,

page 10.)

(2) Le même jour le

représentant Gaudin

protestait.

HÉROISME DES PAYSANS

DE CHAMEAUX TRAITÉS

DE SAINT-FLORENT OU

DE VARADES (2 Mai)

ET DE LA MABILAIS

(20 Avril 1795)

Malgré ces échecs

répétés, les paysans

de Chanzeaux,

retranchés dans le

clocher de leur

église, transformé

en Thermopyles,

renouvellent (9

avril) les prodiges

de la Grande Armée

et se font tuer sur

place : mais ces

dévouements sont

inutiles.

Le 24 avril, pendant

que Canclaux envoie

trois mille hommes

pour couvrir Angers,

des détachements de

Stofflet se glissent

dans l'intervalle

des colonnes

qu'elles harcèlent,

et poussent des

avant-postes jusqu'à

Parthenay. Le 26

avril,

l'adjudant-général

Mathelon découvre

dans la forêt de

Vezins « le dernier

arsenal de l'armée

angevine. » Bernier,

renonçant à

l'impossible, décide

enfin Stofflet à

signer à la

Baronnière, près

Saint-Florent (1),

le traité de la

Jaunais, sauf les

clauses secrètes (2

mai 1795) (2)

Douze jours

auparavant, le 20

avril, les chefs de

la Bretagne avaient

traité à la

Mabilais, de sorte

que toutes les

provinces de l'Ouest

se trouvèrent

pacifiées, du moins

en apparence.

En effet, d'après

les ordres

successifs du Comité

de Salut public,

Canclaux envoie dix

mille hommes à

l'armée des côtes de

Brest et dégarnit le

pays de Charette.

Toute la côte reste

au pouvoir des

royalistes, depuis

Bouin jusqu'à

Saint-Gilles, et les

assassinats des

républicains,

auxquels préside

quelquefois La

Roberie lui-même

continuent. En vain

adressent-ils des

plaintes à Charette

; il avoue à ses

soldats cantonnés à

Belleville qu'il est

toujonrs dans les

mêmes sentiments,

que la disette seule

des grains l'empêche

de rassembler ses

forces, et les

exhorte à prendre

patience.

De son côté Stofflet

revient à Maulévrier

pour désarmer les

paysans, et sous ce

vain prétexte, il a

pour sa garde un

bataillon de

chasseurs francs,

braves, mais

indisciplinés,

toujours prêts à

piller, à tuer : les

mêmes qui avaient

fusillé Marigny et

fait trembler les

habitants des

campagnes.

{1) Après la

signature de la

paix, les chefs

royalistes Stofflet,

de Beauvais,

Cesbron, Delaunay,

etc., dinèrent à

Varades, en face

Saint-Florent avec

les représentants

Ruelle, Chaillou,

Bollet, Jarry et

Dernier.

(2) Le général

vendéen fit

noblement les

choses. Il stipula

le retour en France

de son ancien

maître, le comte de

Colbert, et sa

réintégration dans

tous ses biens.

IMPOSSIBILITÉ

D'EXÉCUTER LES

TRAITÉS DE LA

JAUNAIS ET DE LA

MABILAIS

Ni les Vendéens, ni

les Bretons, ni les

Conventionnels ne se

faisaient d'illusion

sur l'impossibilité

d'exécuter, les

traités de La

Jaunais et de La

Mabilais. De son

côté l'agence

royaliste de Paris,

les marchands

contre-révolutionnaires,

les commis-voyageurs

de Gand, de Vérone,

de Coblentz

poussaient les

Vendéens vers une

alliance honteuse

avec l'Angleterre -

« acceptée » - à

regret par Charette,

il faut savoir le

dire, mais enfin

acceptée ; l'ennemi

le plus dangereux de

la pacification

était toujours le

ministère

britannique, présidé

par Pitt.

Le 20 mai 1795,

Charette s'était, à

Beaurepaire,

quartier général de

Sapinaud, réconcilié

avec Stofflet (1) et

l'expédition de

Quiberon se

préparait

ouvertement. Les

agents de Puysais

allaient et venaient

d'Angleterre en

Vendée. Stofflet et

Charette, en dehors

de ces intrigues que

l'on ne saurait trop

flétrir, car aux

bataillons de

géants ont

succédé les clubs

des pygmées

et des exploiteurs

du sang et de la

gloire des héros.

De Sapinaud

Stofflet et

Charette,

disons-nous,

exécutaient

personnellement les

traités, mais ne

pouvaient empêcher

les conflits de se

multiplier de jour

en jour (2). La

nouvelle Conférence

tenue à La Jaunais

le 8 juin 1795 (le

jour même où Louis

XVII mourait au

Temple), entre le

pacificateur Ruelle,

Charette, Stofflet,

Sapinaud, Fleuriot,

deBruc, Couétus et

l'abbé Bernier,

avait plutôt aigri

les esprits. Les

assassinats

continuèrent sur

différents points et

terrorisèrent les

populations. Le

Comité. de Salut

public perdit

patience et viola

enfin ses serments,

- d'abord en

établissant un poste

à La Mothe-Achard,

puis en ordonnant

l'arrestation de

Charette, à

laquelle Canclaux se

refusa noblement,

et enfin en traitant

de rebelles les

paysans qui se

défendaient contre

les exactions.

Désirant se rendre

compte en tous cas

des forces dont il

pourrait disposer,

Charette avait, le

17 juin 4795, lancé

sur le territoire

des armées du

Bas-Poitou et du

Centre un ordre de

rassemblement.. Afin

que cet appel ne put

être entravé comme

un acte d'hostilité,

il en avertit les

représentants du

peuple, le déclarant

« partiel » en vue

de « répondre aux

plaintes sur

l'inconduite de ses

gens, et aux

soupçons répandus

contre lui-même,

ainsi que d'opérer

le recrutement de la

garde territoriale.

»

(1) Les deux ennemis

s'embrassèrent au

cri de « Vive le Roi

! » Chapelle, dit le

Bouvier-Desmoutiers,

« oublia tout et se

mit en devoir

d'agir. Stofflet

promit tout, garda

son fiel et ne fit

rien ».

(2) A ce moment les

deux armées des

côtes de Brest et de

Cherbourg,

commandées la

première par Hoche,

la seconde par

Hubert-Dubayet,

comprenaient un

effectif de 68.691

hommes de troupe,

distribué en une

infinité de

fractions sur un

immense territoire

composé de treize

départements, savoir

: Ille-et-Vilaine,

Côtes-du-Nord,

Finistère, Morbihan,

Loire-Inférieure,

Maine et-Loire,

Sarthe, Mayenne,

Orne, Manche,

Calvados, Eure et

Seine-Inférieure,

départements qui

présentaient une

surface de quatre

mille lieues carrées

sur un développement

de côtes de prés des

trois cent-cinquante

lieues. Excepté la

Seine-Inférieure,

l'Eure, le Calvados,

la Manche et le

Finistère, tout le

pays était peuplé de

Chouans, sorte de

contrebandiers

organisés par les

quatre frères

Cottereau, des

environs de Laval,

qui, ne marchant que

la nuit pour tromper

plus facilement les

employés de la

gabelle,

contrefaisaient le

cri du chat-huant,

pour éviter toute

surprise et se

reconnaître dans les

bois. De là le nom

de chouan,

corruption du mot

chat-huant. - Sur

les 8.691 manquant

de tout, 12.000

étaient dans les

hôpitaux. C'était a

ce moment quela

Vendée allait encore

se soulever,

envoyant à. Paris,

Amédée de Béjarry et

Scépeaux avec la

mission apparente de

veiller à

l'exécution du

traité, mais avec le

but plus ou moins

déguisé de préparer

les événements du 13

vendémiaire et le

retour des Bourbons.

ARRESTATION

ARBITRAIRE DU

GÉNÉRAL ALLARD

Château de la

Bijoire

De part et d'autre

on s'observait, et

la moindre étincelle

devait mettre le feu

aux poudres. La

réception, plus que

cordiale, faite à un

capitaine déserteur

du 110e régiment,

par le commandant

royaliste Maubée,

campée près la

Bijoire de

Saint-Vincent-sur-Graon,

l'attitude dans

cette affaire de

Charette et du

représentant Gaudin,

avaient tendu à

l'extrême la

situation. Bref, le

20 juin 1795,

l'adjudant général

Cortez (1),

accompagné d'un

bataillon de

chasseurs de Cassel,

vient demander à

dîner au quartier

d'Allard, ancien

aide-de-camp de La

Rochejaquelein, à

qui Charette avait

confié la division

de Joly (2). Après

un repas joyeux, les

Bleus proposèrent au

chef vendéen de le

reconduire,

l'emmenèrent aux

Sables, chez le

représentant Gaudin,

où désarmé, il

n'échappe que par

mirâcle à la,

vengeance d'une

multitude irritée

qui voulait le

mettre en pièces. On

l'incarcère avec

Guerry du Cloudy,

arrêté, déguisé en

tondeur de bœufs, et

deux jours après, il

est embarqué pour La

Rochelle, puis

dirigé sur Fontenay,

où il devait être

jugé par le tribunal

criminel de la

Vendée (3). Charette

proteste, Canclaux a

les bras liés... La

guerre recommence à

la suite d'une

déclaration

solennelle de tous

les cpefs royalistes

(22 juin),

protestant surtout

contre la mort de

l'infortuné Louis

XVII, que la

Convention avait

promis de remettre

aux Vendéens.

(1) Cortez, né en

1761, à Bessay, où

il mourut en 1803,

après avoir combattu

les projets

incendiaires de

Huché, à Luçon.

(2) Le camp du

général Allard était

situé sur une

hauteur entre

Aizenay et Palluau,

et commandait la

route de la

Mothe-Achard.

(3) Allard resta

jusqu'en 1800

prisonnier au

château de Saumur,

prit part aux

soulèvements de 1814

et de 1815 et mourut

entreposeur de

tabacs à Bressuire

en 1846.

REPRISE DES

HOSTILITÉS (26 Juin

1795)

Charette reprend les

armes le 26 juin au

cri de « Vive

Louis XVIII ! »

Un bataillon

républicain qui

venait l'arrêter

passe en masse sous

ses drapeaux, et si

la Vendée n'offre

plus l'ensemble de

l'élan de 1793, elle

tiendra encore la

Convention en échec

jusqu'au jour qui la

verra tomber. A

l'appel de Charette,

ses lieutenants, à

qui il annonce

l'arrivée prochaine

des émigrés à

Quiberon (1) se

lèvent comme un seul

homme. Les convois

de vivres et de

farines, destinées à

la division des

Sables sont

interceptés ; 13

voitures de blé sont

enlevées entre Luçon

et le Givre et

l'escorte massacrée.

Le 28 juin, le camp

des Essarts (2) est

forcé par 1.800

royalistes commandés

par Charette qui, en

rentrant à

Belleville, trouve

son frère de retour

de l'émigration. Les

29 et 30, les deux

Guérin et Sapinaud

battent les Bleus à

Mareuil (3), à

Beaulieu, à Montaigu

et à Aigrefeuille et

leur enlèvent dix

mille rations de

pain et

d'eau-de-vie. Des

officiers et des

soldats bleus,

entassés dans des

maisons vides sont

livrés aux flammes :

la guerre était

changée en

boucherie. A cette

nouvelle le

bataillon des

chasseurs de Cassel

sort du camp de

Pierre-Levée, se

répand dans les

campagnes voisines,

pille, égorge,

incendie et ne

rentre qu'après

avoir tout détruit

le pays environnant.

(1) Le débarquement

eut lieu le 27 juin

1795 sur la plage de

Carnac. La bataille

définitive où Hoche

se couvrit de gloire

eut lieu le 20

juillet. Les pertes

des émigrés et des

chouans furent

considérables. Nous

regrettons que le

cadre que nous nous

sommes tracé ne nous

permette pas de

raconter les

péripéties, de cette

expédition fameuse,

où républicains et

royalistes furent

admirables de

courage et

d'héroïsme.

(2) De Béjarry et

de Scépeaux à Paris.

- Au moment même de

la surprise du poste

des Essarts qui

avait étonné

Sapinaud et

Stofflet, Amédée de

Béjarry avait pu se

faire recevoir en

pacificateur et

traiter en ami par

le général Legros,

au camp de l'Oie. De

là il s'était rendu

auprès de Bernier et

de Stofflet, puis

sur la rive droite

de la Loire, au

quartier général des

Chouans à Pontrou,

où il avait rejoint

son compagnon de

députation, le

vicomte de Scépeaux.

Ensemble, ils se

trouvaient le 6

juillet à Angers.

Ils arrivèrent dans

la capitale « en

costume vendéen,

veste ronde de drap

de gris de fer ou

bleu meunier, avec

revers et parements

noirs, ceinture à

carreaux rouges et

chapeau rond pour

recevoir la cocarde

». Ils furent un

moment les lions de

la capitale,

gratifiés d'une

tribune à la

Convention, , d'une

loge à l'Opéra. Ils

refusèrent d'aller à

la barre de

l'Assemblée

nationale « faire

amende honorable »

et déclarèrent «

qu'ils étaient venus

ici pour défendre la

Vendée, mais non

pour l'humilier ».

-Chassin, La

Pacification de

l'Ouest, tome I,

page 431 et 432. Le

14 août, pendant que

Charette luttait

contre la

République, les

arrêtés de La

Jaunais, de La

Mabilais et de

Saint-Florent

étaient maintenus :

ce qui n'allait pas

empêcher la guerre

de gagner l'Anjou,

ainsi que nous le

verrons plus loin. -

Chassin, tome II,

page 22.

(3) Le jour de la

reprise de Mareuil

(8 juillet), 200

hommes du 110°

passèrent à l'ennemi

avec le capitaine

Loulon.

FORMATION DES CAMPS

DE PALLUAU ET DES

QUATRE-CHEMINS

DÉBARQUEMENT DE

MUNITIONS ANGLAISES

(10 Août 1795)

Canclaux, de son

côté, forme deux

camps, l'un à

Palluau, l'autre aux

Quatre-Chemins de

l'Oie, et fortifie

le poste de La

Mothe-Achard, à

quelques lieues de

Belleville, où

Charette vient de

recevoir de Louis

XVIII le brevet de

lieutenant-général :

ce qui ranime la

rivalité de

Stofflet, en

attendant qu'il soit

fait

maréchal-de-camp et

chevalier de saint

Louis (1).

Au même moment (10

août), l'Angleterre,

dont l'escadre

croisait depuis

plusieurs jours sur

les côtes de

Saint-Jean-de-Monts,

débarque 75

charretées d'armes

et de munitions (2),

que Charette échange

fièrement près de

Saint-Gilles, et

sous le feu des

républicains contre

le blé de ses

paysans... C'était

la première et la

dernière fois que

l'Angleterre tenait

sa promesse.

L'expédition de

l'île d'Yeu allait

compléter la

mystification de

Granville et de

Quiberon (3).

(1) Sur ces

entrefaites (4 août)

se tenait au

Poiré-sur-Vie, sous

la présidence de

l'abbé Brumauld de

Beauregard, un

synode auquel

assistèrent 57

prêtres. Il était

arrivé de Londres le

11 juillet avec

Kersabiec, l'abbé de

Gruchy, Bascber et

Prudent de la

Bassetière,

confirmer

l'espérance de

l'arrivée du comte

d'Artois.

(2) L'envoi, d'après

Charette, comprenait

40 milliers de

poudre, 1.200

fusils, 300 sabres,

1.500 habits

complets, 2 pièces

de campagne et

quelques autres

engins de guerre. En

ce moment, tout

faisait craindre

pour Les Sables un

bombardement des

vaisseaux anglais,

et du côté de la

terre un assaut de

Charette ravitaillé.

(3) L'expédition

de Quiberon coûta 28

millions à

l'Angleterre et

celle de l'île Yeu

18 millions. -

Chassin, T. II, page

72.

DÉPART DU COMTE

D'ARTOIS

Toute l'Europe avait

les yeux sur la

flotte anglaise, qui

amenait le comte

d'Artois aux

Vendéens ! « Les

rois vaincus avaient

partout cédé le

terrain à la

République. La

monarchie n'avait

plus d'autre

palladium que la

bannière vendéenne.

» - « Et cependant

la République était

ensevelie dans son

triomphe ! s'écrie

Napoléon, si le

comte d'Artois eut

touché le sol de la

patrie ! » Mais il

en était séparé par

un double abîme : la

duplicité

britannique et sa

propre

pusillanimité, qui

lui faisait oublier

qu'il y a des heures

où les princes

doivent jouer leur

vie avec plus de

témérité que le

reste des hommes.

Les géants vendéens

n'étaient appelés

que pour mourir

comme les

gladiateurs de Rome,

devant ce César

Pygmée, incapable de

se mettre à leur

tête (1). Et

pourtant les

Vendéens furent

grands, furent

héroïques, par les

Bourbons et malgré

les Bourbons.

Le 25 août (2) le

comte d'Artois se

décide pourtant à

s'embarquer à

Porsmouth, sur la

frégate « le Jason.

» Lord Moira dirige

l'escadre,

qu'accompagnent une

soixantaine de

bâtiments de

transport, portant

les armes, les

munitions et les

secours de toute

nature mis à la

disposition du

prince, escorté par

plus de 150

gentilshommes des

premières maisons de

France,

principalement de la

Bretagne, de l'Anjou

et du Poitou.

Le 12 septembre le

convoi arrive à

l'île d'Houat, où

l'évêque de Nantes,

Mgr de la Laurencie,

célèbre un service

en l'honneur

de Sombreuil et des

autres victimes de

Quiberon. A cette

nouvelle, toutes les

divisions

s'assemblent au cri

de «Vive le Roi !

»

Douze jours se

perdent en

délibérations et en

correspondances pour

savoir si on

attaquera

Noirmoutier ou l'île

d'Yeu ; au lieu de

se jeter sur la

côte, seul avec son

épée, comme Rivière

et quelques

gentilshommes, le

comte d'Artois reste

à la merci du

commodore Waren. «

Il faut s'en

rapporter aux

Anglais »

répétait-il

patiemment, pendant

que Charette, en

essayant de gagner

la côte, pour aller

à sa rencontre, se

faisait battre à

Saint-Cyr-en-Talmondais.

(1) Pitre-Chevalier,

page 550. -

Crétineau-Jolly,

page 377.

(2) Cinq jours

auparavant, la

Convention avait

achevé la seconde

Constitution du 5

fructidor, an III

(22 août, 1795).

Comme celle du 24

juin 1793, elle fut

soumise à la

ratification des

assemblées

primaires. - Elle

fut, le 20

fructidor, an III (4

journée

complémentaire, 20

septembre) acceptée

presque à

l'unanimité par les

assemblées primaires

de la Vendée qui

purent se réunir.

COMBAT DE

SAINT-CYR-EN-TALMONDAIS

(24 Septembre 1795)

En prévision du

débarquement du

prince français soit

à la Tranche, soit à

l'Aiguillon-sur-Mer,

Charette avait tenu,

le 23 septembre

1795, un Conseil de

guerre à Nesmy. La

Moëlle, nommé depuis

peu au commandement

de la division de

Saint-Vincent-sur-Graon,

insista fortement

pour que l'on

attaquât

Saint-Cyr-en-Talmnondais,

situé dans son

voisinage, sur la

route des Sables à

Luçon, et Guérin

l'avant appuyé,

Charette, renforcé

d'une division du

Centre sous Amédée

de Béjarry, s'y

décida quoique avec

peine. Le 24

septembre on vint

passer la nuit dans

les landes de la

Belle-Etoile,

situées à la limite

de la Boissière et

du Champ-Saint-Père.

Malheureusement le

feu du bivouac se

communiqua aux bois

environnants et

décela ainsi la

marche de l'ennemi

que l'on voulait

tenir secrète (1).

Saint-Cyr, situé sur

une hauteur, n'étant

occupé que par

quatre ou cinq cents

grenadiers, les

Vendéens ne jugèrent

pas à propos

d'emmener de

l'artillerie avec

eux. Ce fut une

faute immense les

Bleus, enfermés dans

l'église qu'ils

avaient percée de

meurtrières,

tiraient à coups

sûrs dans les rangs

des Vendéens. Déjà

La Moëlle était

blessé mais les

royalistes ne

reculaient pas, et

Guérin, qui avait eu

deux chevaux tués

sous lui, voulut

tenter un dernier

effort. Armé d'une

hache, il se

précipitait pour

jeter à bas la

grande porte de

l'église, lorsqu'il

fut frappé de deux

balles en pleine

poitrine, par le

caporal Marca, et

tomba mort sur le

champ de bataille.

La perte d'un chef

intrépide et aimé,

dont Charette suivit

le cercueil en

pleurant (2),

l'approche de la

garnison de Luçon

qui attaquait Pajot,

Lecouvreur et

Caillaud placés en

observation au port

de la Claye,

déconcertèrent les

soldats de Charette,

qui fit battre la

retraite et regagna

le Bocage par le

Champ-Saint-Père,

pendant que le comte

d'Artois, après une

tentative

infructueuse à

Noirmoutier se

décidait à débarquer

à l'île d'Yeu.

(1) Un de ces

bois-taillis a

toujours été connu

depuis dans le pays

sous le nom de la

Gite-Brûlée.

(2) Il fut inhumé au

Petit-Bourg-sous-la-Roche.

DÉBARQUEMENT A L'ILE

D'YEU. - PRISE DE

MORTAGNE

PAR DE BÉJARRY ET DE

SAPINAUD (3 Octobre

1795)

Le 30 septembre il

met le pied à terre

et s'installe au

Port-Breton avec

5.000 fantassins,

1.000 cavaliers et

600 émigrés.

Le duc de Bourbon

l'y rejoint avec un

brillant concours de

nobles. Stofflet

lui-même sort de

l'inaction, et deux

officiers déguisés

en matelots viennent

mettre les troupes

angevines aux ordres

de Monsieur, pendant

que le 3 octobre,

8.000 insurgés aux

ordres de Sapinaud

et de Béjarry

enlèvent Mortagne

défendu par Suzan.

Soixante-dix mille

combattants

l'attendent sans

compter la

Chouannerie bretonne

: l'armée de

Charette,

vingt-quatre mille

hommes ; celle de

Stofflet, vingt

mille ; celle de

Sapinaud et de

Fleuriot, quinze

mille ; celle de

Scepeaux, douze

mille. La situation

était d'autant plus

belle alors pour les

Vendéens, que leurs

adversaires étaient

dans le plus grand

dénuement, et que

les chefs mêmes

manquaient des

choses les plus

indispensables.

ARMÉE DE L'OUEST

LIBERTE

N°265 EGALITÉ

RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

ETAT-MAJOR

GÉNÉRAL

A Fontenay, le

16 vendémiaire,

l'an 4e de la

République, une

et indivisible

(8 octobre

1795).

Le Général, chef de

l'Etat-Major Général

de l'armée.

Aux citoyens

administrateurs du

district de

Fontenay-le-Peuple.

Les circonstances où

nous nous trouvons,

Citoyens, me

déterminent a vous

prier de vouloir,

bien me faire

fournir sur un

récépissé, deux

douzaines

d'assiettes, six

plats, trois

douzaines de

serviettes, trois

nappes, une douzaine

de couverts. Avec la

meilleure volonté,

je ne puis me

procurer ces objets

qui sont du premier

besoin.

Salut et fraternité.

E. M. GROUCHY.

Vu la présente

lettre

Le Directoire,

considérant qu'il

n'existe dans les

magasins de

l'administration, ni

plats, ni assiettes,

ni couverts, et que

le linge qui y est,

va être incessamment

vendu conformément

aux ordres de la

commission des

revenus nationaux,

transmis par

l'administration du

département au

Directoire.

Le Président Syndic

entendu,

Est d'avis qu'il n'y

a pas lieu à

délibérer.

Fait en directoire

de district à

Fontenay-le-Peuple,

le 16 vendémiaire,

au ï de la

République, une et

indivisible.

MORISSON

C le

18

vendémiaire pour

le président GUÉRIN

Vu la lettre de

l'autre part du

général Grouchy, en

date du 16

vendémiaire courant,

ensemble, l'avis du

district de Fonténay

du même jour.

Le Directoire de

département ouï le

Pr Gal Sindic

entendu,

A confirmé et

confirme l'avis du

district du dit jour

16 vendémiaire, en

conséquence, déclare

qu'il n'y a lieu à

délibérer.

Fait en Directoire

de département de La

Vendée, à

Fontenay-le-Peuple,

le 18 vendémiaire,

an 4e de la

République française

une et indivisible

(1).

VINET

aîné V. P.

LACOME

, pour le secrétaire

général.

(1) Original,

collection Fillon,

communiqué par Mme

Charrier-Fillon.

ARRIVÉE DE CHARETTE

A LA TRANCHE (10

Octobre 1795)

Le 5 octobre 1795

(13 vendémiaire, an

IV), le jour où la

Convention,

remplacée vingt

jours après par le

Directoire, faisait

mitrailler les

citoyens par Barras

et Bonaparte, le

comte d'Artois écrit

pour la troisième

fois à Charette

qu'il va le trouver

sur un point

quelconque du

rivage. Charette

assemble encore

toutes ses divisions

et marche bravement

vers la mer avec

quinze mille hommes.

Il repousse les

Bleus à Nesmy ; le

10 octobre il arrive

à la Tranche. C'est

là que le prince va

venir... Charette

s'élance hors des

rangs ; tous les

chapeaux s'agitent ;

mais au lieu du

prince on voit

arriver son

aide-de-camp, le

comte de Grignon,

qui annonce que le

comte d'Artois ne

débarquera pas ; que

tout est ajourné !

... « Puis il remet

à Charette de la

part du prince un

magnifique sabre

portant cette

inscription : Je

ne cède jamais !

Charette rougit de

honte et frémit de

rage. Il regarde en

silence

l'aide-de-camp, le

sabre et

l'horizon... » «

Monsieur, répond-il

enfin d'une voix

étouffée, votre

maître m'envoie mon

arrêt de mort. Vous

voyez autour de moi

ces quinze mille

hommes ; demain, il

ne m'en restera pas

trois cents ! Dites

à son Altesse Royale

que je n'en

observerai pas moins

la devise qu'elle

m'adresse : Je ne

cèderai jamais. Je

n'ai plus qu'à fuir

ou à mourir en

brave. Je ne fuirai

pas, moi je saurai

mourir ! »

« Et il tourne la

tête et s'éloigne,

ayant déjà la mort

dans l'âme et

déchargeant sa

fureur contre

l'Angleterre et les

Anglais. »

LETTRES ÉNERGIQUES

DE CHARETTE A LOUIS

XVIII ET A DUMOURIEZ

Le lendemain, dit le

comte de Vauban, qui

a eu la lettre sous

les yeux, Charette

écrivait à Louis

XVIII : Sire, la

lâcheté de votre

frère a tout perdu !

(1)

Ainsi la Vendée,

après avoir versé

tout son sang pour

les Bourbons

recevait le coup

mortel de la main

d'un Bourbon qui, le

18 octobre,

conseillé par sa

maîtresse, Mme de

Polastron, quittait

secrètement l'île

d'Yeu.

Alors surgit le

parti intermédiaire

qui rêvait une

monarcpie

constitutionnelle

avec le jeune duc

d'Orléans. Dumouriez

se fit le champion

de ce parti auprès

de Charette, qui, de

Sainte-FIaive-des-Loups,

lui répondit ces

mots pleins de

laconisme et

d'énergie militaire

: « Dites au fils

du citoyen Égalité

qu'il aille se faire

f... ! », puis

il continua ses

opérations

militaires (2).

Ainsi

s'éclaircissaient

rapidement les rangs

royalistes, lorsque

pour achever la

Vendée, le

Directoire envoyait

le général Hoche

remplacer Canclaux,

malade et rappelé.

(1) Pitre

Chevalier, page 553.

- L'impératrice de

Russie Catherine,

qui avait fourni au

comte d'Artois une

si belle épée

portant

l'inscription : «

Donnée pour Dieu et

pour le Roi ! »,

1.400.000 livres et

des vaisseaux pour

le mener combattre

avec les Vendéens,

ne s'expliquait

guère non plus que

Louis XVIII

s'intitulant roi de

France, ne se rendit

pas dans son royaume

« malgré les

autorités constitués

et non constitués »

faisant dire de lui

: « Voilà un drôle

qui ne se mouche pas

du pied ! » - En le

voyant s'éloigner

comme son frère,

elle s'écriait : «

Il paraît que ces

gens-là voudraient

que les alouettes

toutes rôties leur

tombassent dans la

bouche ! » -

(Catherine Il et La

Révolution

Française, par Ch.

de Larrivière,

in-8°. Paris 1895,

pp. 177 et 178. -

Voir aussi pour

quelques

appréciations La

Vendée Historique,

IIe année, pages

541, 542 et 543.)

(2) Sur ces

entrefaites,

l'Assemblée

électorale de la

Vendée siégeant à

Fontenay, du 20 au

29 vendémiaire, an

IV, 12-21 ( octobre

1795), nommait au

Conseil des Anciens

et au Conseil les

Cinq-Cents,

Goupilleau de

Fontenay, Maignen,

Boissy d'Anglas,

Cochon, Lapparent,

Gaudin l'aîné,

Goussot, Chapelain

et Luminais,

(Chassin. - La

Pacification de la

Vendée, tome II,

page 133). - Les

élections

municipales

contestées eurent

lieu quelques jours

après, partout où

elles purent

s'accomplir.

HOCHE EN VENDÉE

« Lazare Hoche était

né le 25 juin 1768

(1), à Montreuil,

près Versailles,

d'un simple

palefrenier des

écuries royales. La

Révolution le trouva

sergent aux gardes

françaises, et

devinant bientôt son

génie, le fit

général en chef à

vingt-cinq ans.

Hoche

Déjà illustre par

son courage, Hoche

mit le comble à sa

gloire par son

habileté. Au premier

aspect du grand

homme, la Vendée

reconnut le digne

rival de ses géants,

le seul capable de

la vaincre et de la

pacifier (2). Ce

n'était plus

l'incapacité

fanfaronne, ni la

cruauté sanglante de

plusieurs généraux

conventionnels :

c'était la probité

irréprochable, la

supériorité modeste,

la bravoure

sérieuse, la fermeté

modérée, la science

infaillible du plus

grand capitaine de

l'époque après

Bonaparte.

Ses premières

proclamations

annoncèrent à la

Vendée comme à la

République que,

devant son glaive de

pacificateur, toute

la guerre allait

changer de face.

Tel était le nouvel

ennemi que Charette,

épuisé, allait

attaquer dans toute

sa force. C'en fut

encore un véritable

combat de géants.

(1) Hoche, mort au

camp de Wetzlas, le

18 novembre 1797,

s'était marié le 21

ventose, an II (11

mars 1794), avec

Adélaïde Deschaux,

âgée de 16 ans,

fille du directeur

des vivres. Inhumée

à Paris, le 13 mai

1859, après un

veuvage de plus de

soixante ans, elle

avait eu une fille

de Hoche. Ce fut la

femme forte qui

n'eut qu'un époux

comme la Romaine.

(2) Voir dans

Chassin, La

Pacification, tome

II, pages 162 et

163, le résumé des

mesures proposées

par Hoche pour

terminer la guerre

de Vendée. (Voir

aussi à propos de

Hoche, quelques

curieuses lignes

ayant trait à

l'amour de Joséphine

pour lui (page 244).

NOUVEAUX EXPLOITS DE

CHARETTE ABANDON DU

CAMP DE BELLEVILLE

(26 Novembre 1795)

Tandis que Hoche

s'avance avec 15.000

hommes pour cerner

le général poitevin

dans son camp de

Belleville, celui-ci

réunit ses divisions

et leur donne le mot

d'ordre. Il veut

renouveler sa grande

campagne de l'hiver

précédent, et par

des harcèlements

quotidiens couper à

propos les colonnes

républicaines. Ses

soldats sont peu

nombreux et la

défection ou le

découragement les

décime d'heure en

heure ; mais il a

encore autour de lui

ses intrépides

divisionnaires : les

deux La Roberie,

Couétus,

Lucas-Championnière,

Caillaud, Guérin

jeune, Savin, Pajot,

Fougaret qui vient,

succéder à Guérin

l'aîné, etc.

Charette abandonne

avec eux son

quartier de

Belleville (26

novembre 1795),

s'ouvre à

Saint-Denis-la-Chevasse

un passage à travers

un corps d'armée et

les égaille en

tirailleurs dans les

bois des Gâts, non

loin de Dompierre.

De là il fait sa

jonction avec le

général Sapinaud

pour marcher sur

Mortagne. Après

avoir battu les

Bleus au village de

la Châtaigneraie,

non loin de la

Gaubretière, il

retourne dans la

forêt de Grala.

Moins heureux que

lui, son lieutenant

Caillaud n'avait pu

arrêter dans les

landes de

Saint-Sulpice-le-Verdon

une colonne

républicaine, allant

de Montaigu sur

Belleville, et le

lendemain même

Chalbos en informait

l'Administration du

district des Sables

par le laconique

billet dont

l'original est entre

nos mains : Citoys,

Les armes de la

République ont

triomphé ; j'en ai

reçu la nouvelle

cette nuit et je me

hâte de vous la

transmettre à votre

lever.

Salut et

fraternité.

CHALBOS.

Pendant ce temps

Hoche poursuit en

administrateur et en

général son

admirable

stratégie...

Impitoyable

justicier des

capitaines, il

reçoit à merci les

soldats qui se

rendent, donne aux

paysans de quoi

rebâtir leurs

chaumières, accorde

aux propriétaires

toutes les

sauvegardes et aux

prêtres toutes les

garanties qu'ils

peuvent désirer,

fait enlever les

bestiaux, les

femmes, les enfants

de ceux qui

résistent, et les

leur restitue, avec

indemnité lorsqu'ils

déposent les armes.

Il agit moins

noblement

quelquefois ; il

paye les délateurs

et les espions,

conformément à la

politique honteuse

du Directoire. Puis

il enserre dans une

ligne de postes

rapprochés Charette,

qui, le jour en

bataille dans les

landes découvertes,

où sa troupe ne peut

être surprise,

s'échappe la nuit à

travers les colonnes

; mais il est de

plus en plus

resserré.

REPRISE DE MORTAGNE

PAR LES VENDÉENS

Au moment d'être

enveloppé, Charette

engage Sapinaud à

reprendre les armes

avec l'insurrection

du Centre.

L'adjudant-général

Boussard, qui

commande à Mortagne,

veut faire une

reconnaissance

générale, et sort de

la place avec la

plus grande partie

de la garnison ; il

ne voit sur sa route

que des hommes

paisibles occupés

aux travaux de

l'agriculture. A

peine a-t-il fait

quelques lieues que

les Vendéens réunis

surprennent la ville

et massacrent le

reste de la

garnison. Boussard

accourt, il reçoit

deux coups de feu et

sa troupe est

taillée en pièces.

Hoche envoie

aussitôt au général

Willot, qui arrive

de l'armée des

Pyrénées-Occidentales,

l'ordre de

rassembler deux

mille hommes, de

parcourir le

territoire de

Sapinaud et de faire

placarder l'ordre du

jour suivant dans

tous les villages :

« La République

enlève vos grains et

vos bestiaux pour

vous punir de votre

perfidie dans

l'affaire de

Mortagne, rendez vos

armes et vous aurez

vos bœufs. » .

Hoche, de son

quartier général de

Montaigu (1), traque

de son côté Charette

dans les landes et

les bois de La

Roche-sur-Yon.

Pendant un mois,

celui-ci, enfermé

entre La

Roche-sur-Yon,

Bournezeau et

Saint-Hilaire-le-Vouhis,

lui échappe en le

harcelant,

disparaissant tous

les soirs et

reparaissant tous

les matins, enlevant

les convois à

l'improviste, se

retranchant de

taillis en taillis

et de buisson en

buisson, toujours

insaisissable. Hoche

désespère un moment

de vaincre un pareil

homme Quatre mille

de ses soldats sont

blessés ou

malades... Les

autres sont harassés

ou découragés.

APERÇU DES

RESSOURCES LOCALES

QU'OFFRENT LES

COMMUNES CI-APRÈS :

|

NOMS

DES

COMMUNES

|

ATTELAGES

|

QUANTITÉ

DE

BESTIAUX

EXCEDANT

LES

ATTELAGES

|

|

Voitures

|

Bœufs

|

Jeunes

bœufs

|

Vaches

|

Moutons

|

Chevaux

|

|

Mortmaison

|

30

|

60

|

15

|

50

|

20

|

3

|

|

Bouay

|

80

|

180

|

60

|

150

|

50

|

6

|

|

Saint-Hilaire-du-Bois

|

30

|

60

|

30

|

50

|

-

|

-

|

|

Saint-André-Treize-Voies

|

40

|

90

|

50

|

80

|

30

|

4

|

|

Vieillevigne

|

200

|

500

|

50

|

500

|

80

|

20

|

|

La

Grolle

|

40

|

80

|

15

|

50

|

10

|

3

|

|

Montbert

|

50

|

100

|

50

|

100

|

20

|

4

|

|

La

Boissière

|

40

|

120

|

30

|

100

|

50

|

5

|

|

Saint-Fulgent

|

10

|

20

|

40

|

10

|

25

|

4

|

|

Charognes

|

30

|

60

|

60

|

60

|

30

|

12

|

|

St-André-Goule-d'Oie

|

7

|

14

|

20

|

80

|

20

|

8

|

|

Treize-Septiers

|

20

|

50

|

20

|

40

|

15

|

2

|

|

La

Bruflière

|

50

|

109

|

50

|

150

|

30

|

2

|

|

Saint-Denis-la-Chevasse

|

50

|

100

|

80

|

300

|

10

|

15

|

|

L'Herbergement

|

5

|

20

|

44

|

30

|

20

|

3

|

|

La

Bernardière

|

30

|

60

|

20

|

40

|

30

|

-

|

|

La

Copechagnière

|

10

|

20

|

20

|

30

|

10

|

4

|

|

Totaux

|

722

|

1.684

|

614

|

1.830

|

450

|

95

|

Certifié véritable

d'après la

déclaration des

commissaires des

dites communes.

Montaigu, 7 ventôse,

an IV (26 février

1796)..

Le Commissaire des

guerres, MONGENOT.

Le Général en chef,

HOCHE.

(1)

Nous croyons étre

agréable à, nos

lecteurs en publiant

ci-dessus un tableau

trouvé aux Archives

de Fontenay.

LA TÊTE DE CHARETTE

MISE A PRIX LETTRE

DE SOUVAROW

Hoche fait, alors

une chose indigne de

son caractère : il

met à prix la tête

de Charette. - «

Charette a six mille

louis en or,

écrit-il à Delaage,

promettez-les à

quiconque l'amènera

mort ou vif. »

Honneur à la Vendée

! Elle n'aspirait

qu'à voir finir

cette guerre et elle

n'eut pas un traître

pour vendre son

général !

Cependant Charette

sent que l'heure

fatale approche. Il

assemble ses

derniers braves et

leur dit : « Je vous

rends vos serments,

messieurs, cherchez

à vous sauver, je

l'approuve ; quant à

moi, j'ai juré de

mourir les armes à

la main, je tiendrai

ma parole... »

Une seule voix

répond à ce discours

: « Nous mourrons

tous ensemble ! Au

même instant, un

courrier pénètre

dans la forêt de

Grala, où cette

scène avait lieu, et

remet à Charette une

lettre de Souvarow,

l'illustre général

russe : « Héros de

la Vendée, glorieux

défenseur de la foi

de tes pères et du

trône de tes rois,

salut ! Que le Dieu

des armées veille à

jamais sur toi ! Et

vous, immortels

Vendéens, dignes

compagnons d'un

grand homme, relevez

le temple du

Seigneur.... Brave

Charette, honneur

des chevaliers

français, l'Europe

étonnée te

contemple, et moi je

t'admire et te

félicite... Gloire à

toi !

Ce 1er octobre à

Varsovie.

Signé : Souvarow. »

Cette lettre, venue

d'un pays si

lointain, et

adressée par un des

hommes les plus

compétent sen fait

de bravoure et de

gloire, dut être

sensible à Charette

; mais les derniers

jours du héros

approchaient, et la

modération de Hoche

prenait le dessus.

Il va partout

répétant : «

Respectez le culte

et les prêtres. »

« Allez à la messe,

s'il le faut»,

écrit-il à ses

lieutenants. Il

rallie ainsi un

grand nombre

d'anciens curés qui,

ne voyant plus de

dangers pour la foi

dans la

pacification, s'en

font les

missionnaires au nom

de l'évangile du

pardon... Les

officiers de

Charette, ceux qui

naguère

s'obstinaient encore

à mourir avec lui,

comprenant la

nécessité de faire

la paix, invitent

par un Mémoire (1)

les populations à

déposer les armes.

(1) Rédigé au

château de la

Grange, près de

Rocheservière.

MORT DE LA ROBERIE

ET DE PAJOT

Charette s'indigne

d'un tel revirement

et le reproche aux

signataires, surtout

à Prudent de La

Roberie, qu'il

aimait comme un

fils. Les officiers

se repentent et

battent dès le

lendemain les Bleus

à la Thébaudière, où

Prudent se justifie

par un trépas

héroïque, en se

lançant presque seul

sur le bataillon

ennemi, au passage

de la Boulogne, non

loin de Mormaison.

Le succès de ce

combat ne put

consoler Charette

qui s'écria en le

voyant étendu sous

ses yeux . « Pauvre

Prudent, mort

aujourd'hui comme

nous mourrons

peut-être demain ! »

Le jour même des

funérailles de La

Roberie à Saligny,

les Bleus, revenus à

la Thébaudière,

furent encore battus

par Charette. Le 24

décembre, Lucas

Championnière, l'un

de ses meilleurs

officiers, envoyé

pour intercepter un

convoi près du

chateau de Chatenay,

commune de

Saint-Denis-la-Chevasse,

ne put atteindre que

l'arrière-garde, et

l'armée perdit, dans

une embuscade,

l'intrépide Pajot,

commandant de la

division de Bouin,

un des plus

terribles paysans et

des caractères les

plus originaux du

Bas-Poitou. Au même

moment, Savin et de

Béjarry aîné

faisaient leur

soumission.

ARMÉE DE

L'OUEST 30 B. - F.

84 - N. 1

LIBERTE EGALITE

DIVISION

Au Quartier général

à Fontenay le 8

nivôse, an quatrième

de la République

française une et

indivisible (29

décembre 1795).

Willot, général de

division, commandant

l'armée.

Aux administrateurs

du Département de la

Vendée :

Citoyens

administrateurs, je

vous remercie de

votre attention ;

J'étais instruit de

la soumission de

Savin dont

j'avais reçu une

lettre. J'ai

transmis au

gouvernement les

plaintes

malheureusement trop

fondées de

l'administration

municipale de

Saint-Gilles, j'en

ai envoyé copie au

gouvernement à qui

je ne tairai jamais

la vérité ; j'ai

pris de mon côté

tous les moyens qui

dépendent de moy

pour rappeler les

troupes qui sont

dans ce canton à la

discipline, j'en

fait sortir la 6e ½

Brigade que l'on

m'avait notté pour

s'être mal conduite

; la tettre que.

vous m'avez fait

l'honneur de

m'adresser le 3 ne

m'a été remise

qu'aujourd'huy.

Encore quelques

jours et je ferai

occuper la Cayère.

J'espère que toute

la partie à la

droite de la route

de Nantes sera sous

peu paisible.

Le

citoyen Bejarry

l'aîné

est

venu lui-même à la

tête de différentes

communes, me

remettre ses armes.

Il y a quelques

jours, 25 déserteurs

de nos troupes ont

été pris par le

cantonnement des

Herbiers, ils

nous ont fait

trouver 26 barils de

poudre : parmi eux

sont plusieurs chefs

ci-devant officiers

de nos troupes, je

les fait conduire à

Fontenay (1).

Salut et fraternité.

WILLOT.

(1) Original :

collection Fillon,

communiqué par Mme

Charier-Fillon.

ATTAQUE DU CAMP DES

QUATRE-CHEMINS

(28 Décembre 1795)

Ainsi Charette

voyait tomber autour

de lui tous ses

lieutenants.

Impassible comme la

mort, il continue

d'aller au-devant

d'elle.

Instruit que la

division Caillaud se

trouvait vivement

pressée par l'ennemi

vers les Ceriziers,

dans la forêt de La

Chaize, Charette se

porte de ce côté, et

après l'avoir

ralliée, il court

attaquer le camp des

Quatre-Chemins de

l'Oie. Secondé

énergiquement par

Championnière,

Collin, Beaumelle et

Couétus, il remporte

là sa dernière

victoire malgré une

énergique résistance

des Bleus (28

décembre 1795).

Deux jours après, il

fait célébrer une

messe solennelle à

la Roulière, de la

paroisse du Poiré :

l'abbé Remeau absout

les soldats et bénit

leurs armes. « Et

maintenant, où

allons-nous, demande

Championnière. » -

«Droit aux Bleus »,

répond Charette.

Mais écrasé aux

Trois-Moulins par le

général Travot qui

lui prend son

drapeau et toutes

ses munitions, il

est entraîné dans la

déroute des siens

qui se dispersent de

tous côtés.

COMBAT

D'AIGREFEUILLE, 1-2

JANVIER 1796

RETRAITE SUR LA

BRUFFIÈRE

Poursuivi par trente

mille hommes,

entouré d'une

poignée de soldats,

sans vivres, sans

munitions et blessés

pour la plupart, le

héros du Bas-Poitou

ne cède pas encore à

la fortune, et il

songe à gagner le

pays de Stofflet,

pour engager le

général à lui porter

secours. Dans la

nuit du 1er au 2

janvier 1796, il

attaque et repousse

une colonne ennemie

près d'Aigrefeuille

; mais atteint

bientôt par de

nouveaux renforts,

il se replie sur la

Bruffière, où il

comptait trouver

quelques instants de

repos : pour la

première fois il y

rencontre la

trahison. « Elle

avait revêtu la

forme charmante de

Mademoiselle de

Grégo, fille de la

marquise de ce nom.

Confidente de tous

les chefs

royalistes, cette

dame s'éprend de

Hoche et lui livre

les secrets de ses

ennemis. Des prêtres

et des paysans

l'imitent, séduits

par l'or du

Directoire. » A

peine Charette

était-il installé à

la Bruffière, que

Travot y arrive et

tombe à l'improviste

sur les Vendéens

harassés. C'en était

fait de l'armée, si

Charette, par un

dernier effort, ne

se fut fait jour à

travers les colonnes

de Travot, et n'eut

réussi à gagner les

Landes-Genusson. Là

il rencontre quatre

bataillons qu'il

culbute pour arriver

à Chavagnes, et

ensuite à Belleville

avec les débris de

sa troupe.

Il n'avait plus ni

poudre ni pain, et.

les désertions

éclaircissaient les

rangs de Charette.

Les chasseurs

volontaires bretons

venaient de

l'abandonner, et les

officiers du pays de

Retz qui n'osaient

demander la paix,

licencièrent leurs

troupes à

Saint-Marc-de-Couté.

Pressé par des

forces supérieures,

le chef de la Vendée

envoie le comte de

Suzannet et d'Argens

informer les princes

de sa situation ;

mais déjà de

nouveaux partisans

l'abandonnent.

GUET-APENS CONTRE

COUÉTUS

Le fidèle Couétus

lui-même, ce Lescure

du Bas-Poitou,

obtient un armistice

du général Gratien,

moine et prêtre

apostat, et se

charge d'amener

Charette à la paix.

Charette lui donne

en effet son

assentiment quoique

avec défiance.

Couétus, avec MM.

Thouzeau, Dubois et

Lapierre, se rend au

château de l'Epinay

sur la parole de

Gratien. Des avis

secrets lui

annoncent une

perfidie !... Il

refuse de les croire

et se voit arrêté au

milieu de la nuit,

avec deux de ses

compagnons, jugé par

une Commission

militaire et fusillé

contre toutes les

lois de l'honneur.

On le somme de

racheter sa vie par

un mensonge, en

déclarant qu'il

n'avait pas commandé

l'avant-garde aux

Quatre-Chemins. - «

Le fait est vrai,

répondit-il

noblement, comment

voulez-vous que je

le nie ! »

Et pourtant il faut

savoir le

reconnaître, les

instructions données

par le ministère à

ses représentants et

aux généraux avaient

toutes pour but ; de

maintenir la

discipline,

d'assurer le respect

des propriétés et

des personnes, et

d'arriver ainsi à

une ère

d'apaisement.

Paris, le 27

pluviôse, an IV (16

février 1796) Le

Ministre de

l'Intérieur

Au commissaire du

pouvoir exécutif

près

l'administration

centrale du

Département de La

Vendée,

A

Fontenay-le-Peuple,

Citoyens, j'ai reçu

les différentes

lettres par

lesquelles vous me

peignez les excès

auxquels se livrent

les soldats dans le

département de La

Vendée, les

réquisitions de

grains et de

bestiaux qui s'y

font arbitrairement,

et l'effroi que

cause la mise en

état de siège de la

commune de

Fontenay-le-Peuple.

J'ai écrit au

général Hoche

relativement aux

deux premiers

objets. J'appelle

toute son attention

pour réprimer la

licence du soldat,

empêcher les

réquisitions

arbitraires, et

mettre un frein à la

cupidité des

entrepreneurs de

vivres.

J'écris au ministre

de la guerre pour

m'assurer de la mise

en état de siège de

la commune de

Fontenay-le-Peuple

et des motifs

qu'auraient pu

nécessiter cette

mesure extrême.

J'applaudis au zèle

de l'administration

du département et à

celui qui vous anime

dans l'exercice de

vos fonctions. Je

vous invite, ainsi

que l'administration

àcontinuer de donner

tous vos soins pour

maintenir le respect

dû aux personnes et

aux propriétés, à

rappeler avec

courage le militaire

à son devoir, enfin

à vous concerter

avec les généraux

pour retenir les

troupes dans la

discipline la plus

sévère et les faire

punir toutes les

fois qu'elles s'en

écarteront.

En mettant la

justice et la raison

de votre côté, vous

serez toujours

supérieur aux petits

désagréments que

voudrait vous causer

l'amour-propre de

quelques individus

que vous auriez

heurtés de front.

Vous devez attacher

toute votre gloire à

consolider la

pacification, à

ramener l'ordre et

la paix dans La

Vendée, et avec elle

le bonheur dont les

habitants de ces

contrées sont privés

depuis si longtemps.

J'aime à me

persuader que vous

pouvez par vos soins

assidus, accélérer

la guérison de ce

chancre politique

qui la dévore.

Personne n'éprouvera

plus de satisfaction

que moi, en

applaudissant à vos

heureux travaux.

Salut et fraternité,

Signé: BENEZECH

Le chef de la Ire

Division,

Signé: CHAMPAGNEUX

STOFFLET REPREND LES

ARMES. - SA MORT

(25 Février 1796)

Le lâche assassinat

de Couétus exaspéra

les derniers

survivants de la.

Grand'Guerre, qui se

resserrèrent autour

de Charette avec le

courage du

désespoir.

De son côté,

Stofflet, cédant aux

sollicitations des

agents de Puisaye,

de Scépaux, de

Charette et du comte

d'Artois, profite de

l'occasion pour

s'élancer hors de

ses cantonnements

(1) et en faire

aviser à Edimbourg

le comte d'Artois

par le chevalier de

Colbert de

Maulévrier : « Nous

marchons tous à

l'échafaud, dit-il à

ses officiers, mais

tout le monde pousse

à la guerre,

faisons-là donc

jusqu'à la fin ! »

Il se rue le 20

janvier 1796 sur

Argenton-le-Château

avec trois cents

hommes, en chasse

les républicains et

s'empare de toutes

leurs armes. Ce fut

le dernier exploit

du chef angevin. Le

29 du même mois un

de ses lieutenants,

Vasselot, essayait

d'enlever Fontenay.

Mais Hoche avait

trouvé le mot

d'ordre qui devait,

compléter son

triomphe : - « Mort

aux officiers

vendéens ! Grâce aux

soldats ! ... » Tous

les soldats se

rendirent et, les

officiers restèrent

seuls. Déjà Sapinaud

est paralysé et,

Stofflet va être

pris. Hoche arrive à

Chemillé le 28

janvier 1796 avec

trois régiments. Les

partisans Guichard

et Nicolas, les plus

anciens chefs de

division de l'Anjou,

sont pris les armes

à la main et

fusillés à l'instant

(14 février). - Le

23 février, Bernier

attire de la forêt

de Maulévrier

Stofflet et son

Conseil à la

Saugrenière. Le

garde-chasse y paye

sa dernière dette à

ses maîtres en

nommant le comte

Colbert de

Maulévrier agent

général auprès de

Louis XVIII. Au

milieu de la nuit le

Conseil se sépare.

Bernier disparaît...

« que devint-il et

que fit-il ? dit

Crétineau-Joly.

C'est le secret de

Dieu qui l'a jugé !

» A quatre heures du

matin Stofflet

dormait avec

Lichteningen, son

aide-de-camp,

Coulon, son

secrétaire,

Eroudelles, député

des Chouans, envoyé

par Scépeaux et

trois domestiques,

lorsqu'un

détachement bleu

conduit par Lourtil

(2) cerne la

métairie, force la

porte et assiège le

lit du général. Il

se lève à demi nu,

sans arme, terrasse

trois républicains

et allait peut-être

échapper (3),

lorsque des sahres

et des baïonnettes

lui percent le corps

et les bras, et lui

abattent le front

sur les yeux.

Il chancelle alors,

aveuglé par son

sang, et les Bleus

le garottent en

criait : « Vive la

République ! » (4).

Stofflet

On lui enlève

aussitôt le reste de

ses vêtements

ensanglantés ; on

lui jette sur le dos

une méchante blouse

bleue et on le

traîne pieds nus

jusqu'à Angers, où

il comparaît devant

la Commission

militaire. Là, toute

la fermeté de ce

caractère

indomptable se

résume dans le

silence du mépris.

Il refuse même de

prononcer son nom,

écoute sans

sourciller son arrêt

de mort et marche au

supplice (5) avec

Lichteningen et

Moreau, ses aides de

camp, Joseph

Devarannes et Pierre

Pinot.

Le général Thorigny

veut lui faire

bander les yeux.

- « Arrière ! dit-il

en repoussant

l'exécuteur de sa

main sanglante : les

généraux vendéens

n'ont pas peur des

balles ! »

Il regarde avec

calme charger les

fusils, joint les

mains, lève les yeux

au ciel et expire

sous les balles

républicaines en

criant : « Vive la

Religion ! Vive le

Roi ! »

Ainsi périt à

quarante-trois ans

(25 février 1796), à

neuf heures du

matin, le chef des

royalistes de

l'Anjou. Simple

soldat, il avait

levé le premier, le

10 mars 1793,

l'étendard de

l'insurrection, et

avait eu ensuite

l'honneur de

commander une armée

de soixante mille

hommes (6).

Charette voyait

tomher avec Stofflet

sa dernière

espérance. Le jour

même de sa mort,

Bernier lui donnait

pour successeur

d'Autichamps.

(1) Une entrevue

qu'il avait eue au

May, près Cholet,

avec Hoche, le 12

décembre, n'avait

donné aucun

résultat, grâce aux

intrigues de l'abbé

Bernier.

(2) Edmond

Stofflet. -

(Stofflet et la

Vendée, page 407),

prétend qu'un

Vendéen du nom de

Guichard, s'offrit

pour conduire à la

cachette de son

général, et qu'il

fut fusillé comme

ayant égaré la

troupe répubhcaine.

(3) Il fut

appréhendé par le