|

|

|

Les Templiers

|

|

|

En moins de deux siècles

d'existence, les chevaliers de

l'Ordre du Temple ont accumulé

richesses et propriétés, se

constituant un trésor légendaire.

Militaires réputés, banquiers

internationaux, religieux

privilégiés, les Templiers ont connu

la gloire, puis la déchéance et

l'humiliation. En 1312, l'ordre est

aboli sur décision de Philippe le

Bel. Le procès des Templiers

était-il justifié ? Ordre hérétique

ou victime ? PMS a mené l'enquête.

|

|

De la gloire à la déchéance

|

|

|

Au commencement furent les

Croisades

Insupportable pour les chrétiens

de savoir le tombeau du Christ

aux mains de mécréants ! Alors

c'est par milliers qu'en 1095

ils partent pour la première

croisade

lancée par le pape Urbain II, et

traversent les mers pour

conquérir la Terre Sainte et

reprendre possession de

Jérusalem. Voyages périlleux,

routes truffées de bandits, ils

sont nombreux à y laisser leur

vie. Deux chevaliers décident

donc de protéger cette quête

sacrée et ceux qui la

poursuivent. C'est ainsi qu'en

1119, Hugues de Payns et

Geoffroy de Saint-Omer fondent

l'Ordre des Pauvres Chevaliers

du Christ.

|

|

La prise de Jérusalem en 1099 |

|

L'armée des Templiers

Le roi de

Jérusalem,

Baudoin II, leur octroie une

partie du Temple de Salomon qui

leur vaut rapidement le nom de

"Chevaliers du Temple" ou

"Templiers". Mais ce n'est qu'en

1128, lors du concile de Troyes,

que l'Ordre est officialisé par

le pape Honorius II. Seulement 9

au départ, ils sillonnent les

routes de l'Occident pour

élargir leurs rangs et se

constituer en armée. La France

et l'Angleterre leur fournissent

le gros de leurs troupes.

|

|

Moines et soldats

|

|

|

La bure et l'épée

"Tu ne tueras

point", ordonne Dieu dans ses 10

commandements. Prescription d'autant

plus incontournable pour ceux qui

ont fait le vœu de consacrer leur

vie au

Christ.

Pourtant, lorsque Bernard de

Clairvaux, qui a soutenu l'ordre

auprès du pape Honorius II, rédige

la règle de l'ordre des Templiers en

1128, il bouleverse les codes de la

société médiévale,

traditionnellement divisée en trois

ordres (noblesse, clergé et

tiers-état). Les Templiers

franchissent les frontières

habituelles : moines par leurs vœux

de chasteté, pauvreté et obéissance,

ils sont également soldats, maniant

l'épée et faisant couler le sang.

|

|

La croix des Templiers |

|

Une armure de fer et de foi

Ces chevaliers, généralement peu

instruits et inaptes à la

contemplation, sont attirés par

la bataille et le salut offert

par le Temple. Ils "meurent

pour leur bien et tuent pour le

Christ", ils se couvrent "le

corps d'une armure de fer et

l'âme d'une armure de foi",

écrit Bernard de Clairvaux. Leur

habit rouge et blanc reflète

cette dualité : le blanc de leur

robe est couleur de pureté et de

chasteté ; la croix rouge,

attribuée par le pape Eugène III

en 1147, rappelle leur

appartenance au christianisme

tout en symbolisant le sang.

|

|

Les banquiers de la chrétienté

|

|

|

Aux sources de leur fortune

Ces chevaliers sans peur, "qui ne

craignent ni hommes, ni démons",

connaissent un succès immédiat.

Combattant pour le Christ, ils se

voient dotés des héritages de riches

chrétiens qui espèrent racheter le

salut de leur âme. Les dons des

nouveaux membres, apports des quêtes

de l'Eglise, loyers de leurs terres

et les privilèges octroyés par le

pape qui les exempte d'impôts font

également leur fortune.

|

|

Sceau des Templiers |

|

Gestionnaires et financiers

Les Templiers exercent une

activité économique et

financière pour subvenir aux

besoins de l'Ordre et faire

fructifier leur fortune par une

série de mesures lucratives. Ils

mettent par exemple en place un

système de changement de monnaie

qui leur permet de récupérer

plus d'argent qu'ils n'en ont

prêté. Ils inventent la lettre

de change, origine du chèque,

pour faciliter le transport des

fonds : les Croisés partant pour

la Terre Sainte pouvaient

laisser leur or dans un comptoir

occidental, voyager avec une

lettre ne craignant par le vol

et récupérer leur dû dans un

comptoir oriental. Les Templiers

stockent enfin les biens des

rois de France et d'Angleterre.

Une fortune qu'il faut gérer.

Aussi, au milieu du XIIe siècle,

les combattant sont déjà moins

nombreux que les employés,

gestionnaires ou baillis |

|

De riches propriétaire

terriens

|

|

|

Le patrimoine

De l'Angleterre à la

Terre Sainte, en passant

par la France, le

Portugal ou Tripoli, les

Templiers sont à la tête

d'un vaste patrimoine

foncier. L'Ordre étend

ses propriétés, ou

"commanderies", à tout

l'Occident : ces

monastères, issus de

donations foncières et

immobilières, font

office de centres de

recrutement et de

formation militaires

locaux. Leur plus

célèbre commanderie est

alors la Tour du Temple,

implantée depuis 1143

dans le quartier du

Marais à Paris. Les

membre de l'Ordre y ont

notamment gardé la

fortune du roi Philippe

IV le Bel.

|

|

Les implantations

foncières de l'ordre |

|

Leur présence en

Orient

De nombreuses

forteresses

militaires se

trouvent également

au Proche Orient.

Leur siège central,

la Maison du Temple,

se trouvait

d'ailleurs à

Jérusalem de 1129 à

1187, date de la

prise de Saladin,

avant de s'installer

à Saint-Jean d'Acre.

Une escale qui ne

durera pas

longtemps.

L'extension

fulgurante de

l'Ordre prend fin

avec la neuvième et

dernière Croisade de

1271, qui précipite

la chute de

l'Occident en

Orient.

|

|

Le début de la fin

|

|

|

Une conjoncture défavorable

Différents

facteurs peuvent expliquer la

chute des Templiers. C'est tout

d'abord la fin des Croisades qui

met en cause leur raison d'être.

Le 16 juin 1291, Saint-Jean

d'Acre, dernière place de la

Chrétienté, tombe aux mains des

Sarrasins, entraînant l'exode

des derniers chrétiens, dont les

Templiers et les

Hospitaliers,

vers l'Occident. Le siège de

l'Ordre se refugie d'abord à

Chypre avant de s'installer à

Paris. Mais de retour en

Occident, la côte de popularité

de l'Ordre décline rapidement.

L'Ordre s'est trop bien

développé pour s'intégrer

facilement dans la société. Les

autorités souhaitent restreindre

leurs privilèges jugés abusifs

et le peuple lui-même commence à

lui en tenir rigueur, insultant

et bousculant les chevaliers

qu'ils croisent dans la rue. |

|

Moines soldats au combat |

|

L'entrée en scène de Jacques de

Molay

Jacques de Molay, nouveau Grand

Maître nommé en 1293, est accusé

d'avoir sacrifié la Terre sainte

aux intérêts de l'Ordre. Alors

que le pape Nicolas IV avait

proposé de fusionner l'Ordre du

Temple avec celui des

Hospitaliers pour contrer

l'invasion musulmane, Jacques de

Molay s'est obstiné à refuser.

Enfin, des tensions de plus en

plus vives entre le roi de

France Philippe le Bel et le

nouveau pape, Boniface VIII, ont

joué en défaveur de l'Ordre.

Rentrés en France, les Templiers

dirigent de nombreux domaines et

font fructifier leurs richesses

pour le seul profit du pape, au

détriment du roi. Dans un

contexte où la France a besoin

d'argent, Philippe le Bel va

faire tout ce qui est en son

pouvoir pour s'octroyer le

"trésor des Templiers".

|

|

|

Jacques de Molay |

|

Les Templiers, hérétiques ?

|

|

|

La dépravation hérétique

La France du XIIIe siècle compte

sur sont territoire de nombreux

hérétiques. Il est donc facile

de profiter de l'impopularité

des Templiers pour les accuser

de "dépravation hérétique". Dès

1305, des bruits courent sur

leurs mœurs dissolues. Jacques

de Molay, humilié, demande au

pape Clément V de mener

l'enquête pour mettre fin à ces

calomnies et justifier de sa

bonne foi. Mais le pape ne prête

guère d'attention à sa requête,

pas plus qu'à celle de Philippe

le Bel qui veut faire arrêter

les renégats. Impatient, le roi

se passe finalement de son

autorisation pour lancer les

hostilités.

|

|

Jacques de Molay,

François Richard Fleury ©

Musée

National des Châteaux de

Malmaison et de Bois-Préau /

Réunion des Musées Nationaux

|

|

L'arrestation

Le 14 septembre 1307, le roi

de France, ordonne à ses

généraux d'arrêter tous les

membres de l'Ordre du Temple

présents sur le territoire

français. Le vendredi 13

octobre à l'aube, Guillaume

de Nogaret, légiste et

fidèle du roi, pénètre avec

ses troupes dans la Tour du

Temple à Paris et y arrête

138 frères. Peu surpris, ils

se rendent d'eux-mêmes à la

vue de l'ordonnance royale,

comme tous les membres qui

sont arrêtés en France au

même moment.

|

|

|

Philippe Le Bel |

|

Luxure et perversité

|

|

|

La propagande du roi

Perversité, luxure, avarice...

Seuls des péchés capitaux

pouvaient justifier

l'arrestation massive du

vendredi 13. Aussi, dans son

ordonnance, Philippe le Bel

accuse les Templiers "d'une

chose assurément horrible à

penser, terrible à entendre, un

crime détestable, une chose tout

à fait inhumaine". Un pacte

avec la déesse démoniaque

Asmodée, reine de la luxure,

garantissait aux Templiers

l'opprobre populaire.

|

|

Le baiser au bas de l'épine

dorsale

|

|

Une initiation orgiaque

Le rite d'initiation de l'Ordre,

à la base un simple adoubement

accompagné d'un chaste baiser

sur la bouche, devient dans les

écrits du roi, une orgie

nocturne diabolique. Les novices

seraient contraints de renier le

Christ et d'adorer des îdoles

profanes. Après avoir craché et

uriner sur un crucifix, s'être

confessé à un civil - et non à

un prêtre, et avoir renié les

sacrements, ils seraient "dépouillés

de leur vêtements séculiers et

menés nus devant le templier

chargé de les recevoir, baisés

par lui au bas de l'épine

dorsale, sur le nombril et enfin

sur la bouche". Baisers

obscènes, homosexualité... Face

à ces accusations, l'alternative

est simple : avouer et se faire

pardonner, ou mourir en

hérétiques et brûler en Enfer

pour l'éternité. |

|

|

Le Bûcher de Templiers

|

|

Les aveux

|

|

|

L'Inquisition au service du

roi

Le roi

accuse mais manque de

preuves. Son objectif :

obtenir les aveux qui

attesteront la culpabilité

des Templiers. Dès

l'arrestation, il demande

donc à ses hommes d'user de

tous les moyens nécessaires

pour les terroriser. Ils

préparent le terrain pour

l'Inquisition,

à l'époque sous contrôle de

la monarchie française.

Malgré les réticences du

pape Clément V, Philippe le

Bel demande à Guillaume de

Paris, grand Inquisiteur (et

son confesseur), d'arracher

les aveux nécessairee. En

1307, ce dernier prend la

tête des opérations,

interrogeant lui-même les 37

premiers témoins.

|

|

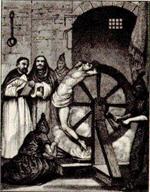

Torture

médiévale |

|

Avouer

ou mourir

A Paris, 138 Templiers sont

soumis à l'interrogatoire musclé

des inquisiteurs, formés pour

faire avouer les plus

récalcitrants. Torture morale,

affaiblissement physique,

menaces... Les prisonniers sont

poussés jusqu'à des états

d'hystérie et d'épuisement.

Après un régime au pain et à

l'eau et une cure sans sommeil,

les Templiers ne résistent pas

longtemps : écartelés, brûlés,

emasculés ou pendus par les

membres, 134 Templiers avouent

leur crime, 4 seulement

résistent et 25 finiront par

succomber à la torture.

|

|

|

Le supplice de

Marsyas

© Musée du Louvre

|

|

La suppression de l'Ordre

|

|

Les commissions pontificales

Après ces aveux, le pape Clément

V ne peut plus rester

indifférent. Le 22 novembre

1307, il diffuse la bulle

Pastoralis praeeminentiae

qui ordonne à tous les princes

d'Europe d'arrêter les Templiers

sur leur territoire. En 1308, il

relance l'enquête et fait

dresser une liste plus complète

des charges qui pèsent contre

eux. D'enquêtes en commissions

pontificales, de procès en

procès, les Templiers avouent et

démentent tout à tour, tentant

par tous les moyens de se

justifier auprès du pape,

théoriquement le seul à qui ils

doivent rendre des comptes. Mais

sous Clément V, la papauté est

également un instrument au

service de la monarchie.

|

|

Le pape Clément V

en Avignon,

Henri Ségur © Palais des

Papes |

|

Le bûcher final

En 1312, Philippe le Bel

fait pression sur le pape

qui, excédé, fait

définitivement abolir

l'Ordre. Le procès ne

s'achève réellement qu'en

1314, avec la sentence émise

contre les deux derniers

hauts dignitaires de

l'Ordre, Jacques de Molay et

Geoffroy de Charnay. Bien

qu'ils aient réitéré leurs

aveux lors de la commission

pontificale du 22 décembre

1313, la lecture publique de

leur crime sur le parvis de

Notre-Dame, en mars 1314,

leur est insupportable : ils

nient en bloc et clament

leur innocence. Furieux,

Philippe le Bel ordonne leur

mise à mort : ils seront

brûlés sur l'île de la Cité

le lendemain.

|

|

|

Lecture de la

sentence de condamnation des

Templiers, A.E Fragonard ©

Musée Magnin /Réunion des

Musées Nationaux |

|

La légende des Rois maudits

|

|

|

La malédiction

Jacques de Molay et

Geoffroy de Charnay,

livrés aux flammes le 18

mars 1314 sur l'île de

la Cité, meurent en

prières, regards tournés

vers Notre-Dame. Mais

juste avant de mourir,

le grand maître de

l'Ordre maudit ses

accusateurs qu'il

destine à l'ire divine.

Dans un dernier souffle,

il jette l'anathème : "Clément,

juge inique et cruel

bourreau, je t'assigne à

comparaître dans 40

jours devant le Tribunal

de Dieu ! Et toi aussi,

roi Philippe !". Le

sort en est jeté.

|

|

Jacques de Molay sur le

bûcher |

|

Hasard ou mauvais sort ?

Un

mois après, le 20 avril, le

pape Clément V meurt malade,

après avoir ingurgité un

plat d'émeraudes censées le

guérir. Le 29 novembre,

c'est au tour de Philippe le

Bel de trépasser : celui

qu'on appelait le "Roi de

fer" meurt à 46 ans, en

pleine force de l'âge, d'une

attaque cérébrale. Alors que

sa succession était assurée,

les fils du roi, qui se

relayent sur le trône de

1314 à 1328, meurent tous

précocement et sans

héritier, mettant fin à la

dynastie des

Capétiens.

Victimes du sort jeté par

Jacques de Molay ? Mythe ou

réalité ? La légende,

popularisée par le romancier

Maurice Druon, les rendra

célèbre sous le nom des

"Rois maudits".

|

|

|

Les héritiers

Après l'abolition de l'Ordre

du Temple en 1313, se pose

le problème de la

répartition de sa fortune.

Le roi Philippe Le Bel, qui

la convoite depuis

longtemps, avait déjà essayé

de s'en emparer en accusant

les Templiers de pactiser

avec le diable : leurs

richesses, acquises avec

l'aide de Satan,

reviendraient de droit au

Royaume de France.

L'argument ne fait pas

mouche. Il suggère donc au

pape de créer un nouvel

ordre militaire, héritier

des Templiers, qui serait

dirigé par un membre de la

famille royale. Après de

longues hésitations, le pape

lègue finalement les biens

aux Hospitaliers, ordre

militaire évangélique créé

au milieu du XIe siècle. Le

roi accepte cette solution

tout en ponctionnant ce

qu'il peut grâce aux taxes

et impôts.

|

|

Les Chevaliers de l'Hôpital |

|

Saint-Graal ou trésor de

Salomon?

Bien qu'elle ait été

essentiellement foncière, la

richesse des Templiers est

devenue mythique. La légende

s'est répandue à cause du

fameux vendredi 13, jour de

l'arrestation des Templiers.

Les gardes de Guillaume de

Nogaret, chargés de faire

l'inventaire des biens,

n'auraient pas trouvé un écu

dans la Tour du Temple. On

imagine alors que les

Templiers, avertis de

l'arrestation, auraient pris

soin de cacher leur magot.

Dès lors, toutes les

spéculations sur la nature

et sur l'origine du trésor

ont été émises : Saint Graal

pour certains, trésor de

Salomon pour d'autres, il

serait enfoui quelque part

en France, voire en

Amérique, où des

francs-maçons l'auraient

emporté après l'indépendance

des Etats-Unis. L'énigme

reste entière et, à ce jour,

aucune trace du fameux

trésor n'a été retrouvée |

|

| |

|

|